Des palmarès à la pelle, un phénomène nouveau ?

On ne peut pas les louper, chaque année c’est une multitude de palmarès des villes qui est émise par divers organismes. De la ville la plus fleurie à la plus accueillante ou encore sportive, les villes sont constamment mises en concurrence et jouent des coudes du marketing territorial pour tirer leur épingle du lot.

Cette concurrence n’est pas nouvelle, puisque dès la fin du XIXème et au début du XXème siècle, on commence à comparer les aires urbaines qui se constituent peu à peu. Les premiers guides touristiques sortent et les expositions universelles permettent de promouvoir les innovations urbaines, initiant les prémisses d’une compétition qui va s’accroître de décennies en décennies. C’est à partir des années 60 que le phénomène de classement prend réellement forme, au début de façon informelle (dans les journaux d’économie principalement), puis de façon plus formelle, notamment sous le pouvoir de grandes organisations internationales comme l’ONU ou l’OCDE qui commencent à publier des données comparatives sur les villes et leurs infrastructures, renforçant ainsi la compétitivité entre elles.

Les années 80-90 sonne la montée en puissance des palmarès, poussée par le phénomène de mondialisation et l’invention d’un concept clé : celui du marketing territorial. Les premiers classements emblématiques, comme celui de Mercer sur la qualité de vie (1990), voient le jour.

Depuis les années 2000, le nombre de classements annuel s’est fortement accru. Derrière ces derniers, c’est une multitude de critères, de thématiques et de données numériques qui est analysée. Largement relayés par les médias, ces palmarés prennent une ampleur toute particulière. Aujourd’hui, ces classements reflètent une compétition intense entre les villes, exacerbée par les enjeux contemporains tels que la durabilité, l’innovation et l’attractivité économique.

Qui est à l’origine de ces classements ?

Derrière ces derniers, se cache un grand nombre d’acteurs, qui, au vu de leurs propres objectifs spécifiques mettent en place des méthodologies adaptées. À leur origine on retrouve :

- Des associations et Organisation spécialisées (Villes et Villages où il fait bon vivre ou encore le Mercer Quality of Living Survey) qui émettent leur classement à partir d’un croisement de données officielles et multi-thématiques.

- Les Médias qui publient régulièrement des classements en lien avec leur thématique de prédilection et qui cherchent à capter l’attention des lecteurs en valorisant des tendances ou des changements significatifs.

- Les Cabinets de Conseil et Institutions Financières réalisent généralement des études ponctuelles sur des thématiques urbaines spécifiques, comme les smart cities ou la durabilité, qui permettent de mettre sur le devant de la scène des spécificités singulières des villes.

- Les plateformes de Marketing Territorial : certaines villes ou régions financent des études pour se positionner dans les classements internationaux ou nationaux, en mettant en avant des éléments stratégiques (qualité des infrastructures, dynamisme culturel, etc.). Ces initiatives sont souvent développées en partenariat avec des cabinets spécialisés ou des associations.

- Enfin, des acteurs privés dans des domaines spécifiques, comme des sites d’annonces immobilières, réalisent des classements comme « les villes où il fait bon investir » en analysant les tendances immobilières.

La diversité des acteurs qui émettent donc ces palmarès illustre bien l’intérêt de créer de tels classements pour influencer sur la perception des villes auprès des lecteurs. Même si les objectifs de chacun leur sont propres, les critères comparés sont bien souvent les mêmes.

Quels critères utilisés pour ces classements ?

Mais alors, qu’est ce qui permet de classer les villes entre elles ? Qu’est-ce qui définit qu’elle fait mieux vivre dans l’une que dans l’autre?

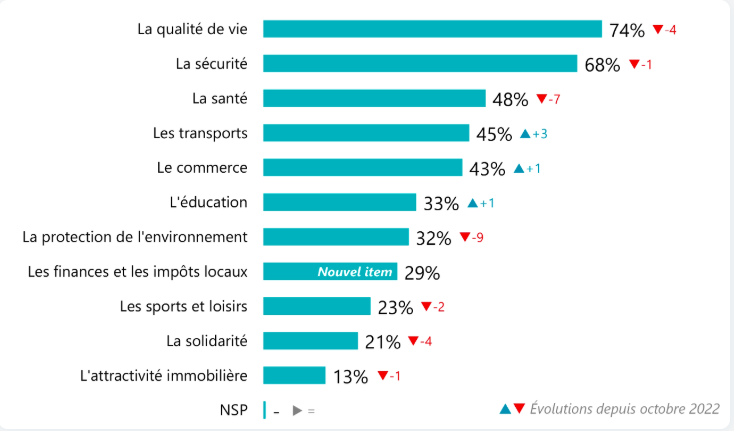

Même si tous les organismes ne sont pas transparents sur leurs modes de faire pour émettre ces classements, certains nous détaillent les différents critères qu’ils prennent en compte. C’est le cas d’une association “Villes et Villages où il fait bon vivre”, qui depuis 2020 émet chaque année un classement des villes ou villages français où il fait bon vivre. Ce classement est devenu une référence, et permet par la suite de labelliser sa commune. Il est établi à partir de 13 items, regroupant 187 critères : population, sécurité, mobilité, finances, éducation, tourisme, qualité de vie et environnement, santé, emploi/économie, immobilier, sports et loisirs, solidarité et action sociale. Ils ont été définis et classifiés par un panel représentatif de 1000 personnes. Les items qui sont arrivés en tête sont la qualité de vie, la sécurité puis la santé. Pour chacun des items, les villes se voient attribuer 0, 25, 50, 75 ou 100 points. Et le classement final est effectué par catégories en fonction du nombre de leurs habitants.

©Capture d’écran https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/

C’est donc un important croisement de données et de valorisation de ces données qui permettent de classifier les villes les unes par rapport aux autres. Ces données sont cependant traitées de manière uniforme, sans prise en compte des ressentis et sensibilités des habitants.

Quels effets sur les villes ?

Ces nombreux classements ont forcément des effets significatifs sur les villes et leur perception. Certaines collectivités surfent sur la vague pour améliorer leur image et donc favoriser leur développement. Car derrière ces palmarès, de véritables impacts, positifs ou négatifs, peuvent toucher les villes.

Bien sûr, être bien référencée dans les classements comme ceux des “villes où il fait bon vivre” attire de nouveaux habitants à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Parallèlement, les classements influent également sur la fréquentation touristique, encourageant ainsi les voyageurs à visiter les villes les mieux classées, notamment autour des thématiques touristiques que sont la gastronomie ou encore la culture.La bonne position dans les classements est donc gage de confiance pour bon nombre d’investisseurs économiques ou entreprises qui cherchent à s’implanter dans des villes stables et dynamiques. Et au-delà des atouts économiques et de dynamiques, les classements émis peuvent également fortement renforcer le sentiment de fierté locale des habitants, et, de fait, les encourager à davantage s’impliquer dans la vie de leur commune.

Pour les communes les moins bien classées, même si les palmarès peuvent inciter à entreprendre des initiatives d’amélioration en matière d’aménagement et de politique publique, ils ont surtout des effets négatifs en termes de stigmatisation, dégradant de fait l’image de ces dernières, voire démotiver la population et les acteurs locaux dans l’investissement de leur ville. Lire la fin de l’article.