L’affaire commence par une statistique implacable : en 2050, 70% des êtres humains vivront dans les villes. Si l’inflation de la démographie urbaine a pu, par le passé, générer une imagerie où prédominaient les constructions denses et verticales auréolées d’engins volants (Albert Robida, Le Vingtième Siècle, 1892), la tendance est aujourd’hui au rapatriement obsessionnel de la végétation en ville. Une ville piquée de tours.

L’idée n’est donc pas neuve : la diffusion de la cité verticale en Europe dès le début du xxe siècle a systématiquement influencé – de façon superficielle ou non – les démarches de planification de la ville donnant lieu à des débats souvent houleux et des esquisses illustrant toute une culture d’anticipation en marche. Aujourd’hui, le scénario est identique : la nécessité de penser la ville du futur via l’intelligence de la technologie, l’import de typologies nouvelles et le postulat d’un renouveau social et sociétal.

La problématique en jeu est ainsi la suivante : comment vivre l’avenir urbain ? À cette question fondamentale, trop longtemps ignorée par l’urbanisme, l’architecte belge Vincent Callebaut répond par un scénario « hardi », qui hérisse Paris de hautes tours vertes : Paris Smart City 2050.

L’étude commandée par l’Agence d’Écologie Urbaine de Paris au printemps dernier (via un appel d’offres) illustre les préoccupations de la capitale, listées dans le Plan Climat Énergie : la pollution, le manque de logements, la vacance d’espaces verts et la nécessité d’une évolution des comportements urbains (comment vivre, où se nourrir, comment résoudre les inégalités sociales ?). L’ambition est louable, la conclusion est plus boiteuse qu’exemplaire.

En 2050, Paris est donc une cité colonisée par les tours et la végétation, laquelle s’invite même sur le plus petit rebord de fenêtre. Huit prototypes sont déterminés, implantés en grappe sur des secteurs délimités de la capitale : Maine-Montparnasse, la petite ceinture, le 13e arrondissement, la rue de Rivoli, le boulevard périphérique (portes des Lilas et d’Aubervilliers) et la Seine (16e et 12e arrondissements).

La question est : qu’il y a-t-il de tangible derrière cette logorrhée de vocables techniques et d’images sensationnalistes ? La réponse est en deux temps, sur la forme et sur le fond.

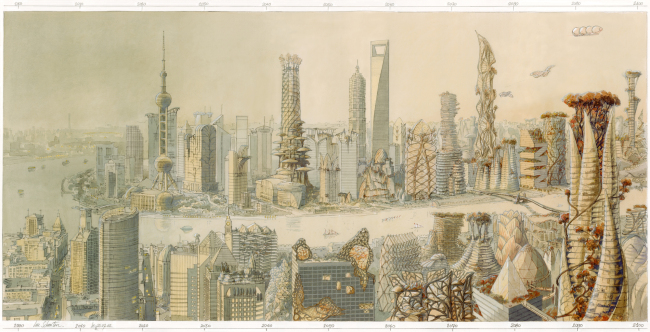

Sur la forme, la livraison d’images léchées, pixellisées de vert pour adhérer au discours dominant et dont sont absentes les ombres portées et les détails d’implantation des tours (quelles ramifications à l’espace public ?) lie plus le projet à la science-fiction fantaisiste qu’à une démarche architecturale rationnelle. Les cœurs d’îlots haussmanniens, dont le principe hygiéniste n’est plus à défendre, sont plantés d’arbres quand ils ne sont pas surmontés d’une épaisse dalle servant elle-même d’assise à une tour. Le principe de constructions venant parasiter l’existant cherche à déclencher une réaction.

Paul Valéry appelait cela les « valeurs de choc », critiquant la posture des Modernes. « La Beauté, écrit-il en 1929, est une sorte de morte. La nouveauté, l’intensité, l’étrangeté, en un mot toutes les valeurs de choc l’ont supplantée » (Œuvres, tome I).

Il n’est pas question d’ouvrir un débat afin de définir, à terme, une esthétique urbaine ou une science du Beau mais de se demander dans quelle mesure l’architecture fait sens à l’échelle de la rue, du quartier, de la ville. Qu’est-ce que faire œuvre d’architecture ? La question occupait en réalité les Modernes.

Pour Auguste Perret, « celui qui, sans trahir les conditions modernes d’un programme ni l’emploi de matériaux modernes, aurait produit une œuvre qui semblerait avoir toujours existé, qui, en un mot, serait banale, je dis que celui-là pourrait se tenir pour satisfait car le but de l’Art n’est pas de nous étonner ni de nous émouvoir : l’étonnement, l’émotion sont des chocs sans durée, des sentiments contingents, anecdotiques » (Contribution à une théorie de l’architecture, 1933). Plus tôt, en 1910, Adolf Loos attribuait à l’architecte la tâche « de provoquer des émotions justes » : « une banque doit vous dire : dépose ton argent, il sera bien gardé » (architecture)

De telles citations semblent anachroniques, l’actualité de leur objet justifie pourtant leur mention. L’espace est un vecteur de sensations dont nous avons besoin. Mais les dimensions démultipliées peuvent être sources d’aliénation à cause de la perte de repères qu’elles impliquent. Une appréhension physique de la ville est cruciale. Sentir physiquement l’orientation d’un grand territoire, ses points cardinaux, les distances. Le problème n’est pas d’envisager un avenir loti de tours. Car la typologie est intéressante à plus d’un titre. Elle s’offre notamment en contre-point de l’urbanisation horizontale dévorante dont les effets catastrophiques sur la vie et la pollution urbaines ne cessent de gonfler. Le problème est de « vendre » une ville verte dont les performances ne reposent que sur des tours dont les interactions complexes avec l’environnement construit sont passées sous silence.

Sur le fond, il faut d’ores et déjà pointer le paradoxe d’une démarche qui se veut holistique mais omet tout un ensemble de paramètres, dont : la synergie des tours les unes avec les autres et avec d’autres typologies, la réglementation urbaine, les ombres portées, la ramification aux transports, la qualité des sols, le rapport d’habitabilité vis-à-vis de l’épaisseur de la structure portante et, plus largement, les études chiffrées venant avaliser le concept (par exemple, le ratio consommation/production d’énergie).

Lors d’une précédente étude sur Hong Kong, l’architecte belge proposait une succession de tours vertes en front de mer : c’était déjà ignorer (délibérément ?) la volonté du conseil d’urbanisme de dé-densifier cette zone afin d’améliorer la circulation de l’air à l’intérieur de la ville et d’éviter l’impression de mur urbain… Derrière les expressions hasardeuses (« jardin nourricier en sustentation », « cascade urbaine sur toute la hauteur de la tour », « toiture-dalle transformée en lagune de phyto-épuration ») subsistent néanmoins dans l’étude de Paris des questions fondamentales d’écologie urbaine. Face au constat d’une architecture patrimoniale énergivore et du besoin de réduire l’émission de gaz à effet de serre figurent des solutions pertinentes : fédérer et optimiser les technologies vertes intégrées à l’architecture, gérer et recycler les eaux grises et les déchets, réduire le circuit de la production alimentaire et enfin agir sur l’évolution du comportement citadin. La démarche d’anticipation est primordiale en ce qu’elle permet d’identifier les marqueurs du progrès et du changement.

Cet élan vers l’avenir crée la forme, la trame, le cadre indispensable à de nouveaux projets architecturaux sans lesquels ils ne pourraient vraisemblablement pas avoir la même envergure. Mais la frontière est parfois ténue avec la caricature. S’il est une recherche à encourager, c’est celle de la conciliation raisonnable entre efficience technique, performances énergétiques et enveloppe signifiante. L’autosuffisance énergétique est aujourd’hui posée comme un horizon à atteindre ; cependant, l’impact de la tour sur son environnement et ses occupants dépasse le simple fonctionnalisme écologique.

Divulguée avant la conférence de presse de l’Agence d’Écologie Urbaine annoncée à la fin du mois, l’étude de Vincent Callebaut a rapidement été reprise dans de nombreux médias suscitant, comme convenu, des réactions contrastées. À une heure souvent marquée par la « soif insatiable d’originalité » (P. Valery), parler d’images qui interpellent n’a qu’un intérêt relatif si les vraies questions ne sont pas soulignées. Clin d’œil : dans le chef-d’œuvre de Fritz Lang, Metropolis, la Cité des fils est un lieu d’opulence et d’oisiveté au cœur duquel niche le Jardin éternel à la végétation luxuriante, métaphore d’un eden préservé où règne l’insouciance. L’insouciance ou l’état de ne pas se soucier. Précisément…

Partager cet article